17. Liturgi dan Kebudayaan

Faktor kebudayaan disebut sebagai faktor ”yang harus tunduk kepada faktor-faktor lain yang berwenang mutlak”. Tetapi juga sebagai ”faktor yang penting sekali”. Penting, yaitu untuk mencegah bahaya tidak berakarnya kepercayaan di hati bangsa yang menerima Injil itu. Faktor ini ”sulit sekali”, karena sukar untuk menentukan mana yang baik, mana yang buruk dalam suatu kebudayaan, apa yang dapat digunakan dan apa yang tidak dapat digunakan. Baiklah kita tentukan saja di sini, bahwa ”kebudayaan” memainkan peranan penting, namun ”sekunder” dan tidak ”primer”. Itulah yang disajikan dalam bab ini.

Impor liturgi dari luar negeri

Ayo kawan!

Kita pakai produksi dalam negeri

Ayo kawan!

Kita cintai produksi dalam negeri!

Dengan lagu kanak-kanak ini96 penciptanya menumbuhkan dan mendorong rasa cinta terhadap barang-barang asli buatan sendiri, yang dibuat di dalam negeri sendiri seperti baju, celana, sepatu! Dilihat dari segi ekonomis hal ini penting untuk pengembangan ekonomi suatu negara.

Demikian pula halnya di bidang liturgi. Memang, pada dasarnya agama Kristen bukanlah ”barang impor”. Karena Yesus Kristus datang sebagai Anak Allah, untuk semua bangsa dan suku bangsa. Bukankah Allah sendiri yang menciptakan semua makhluk, semua bangsa? Pekabaran Injil hanyalah membawa kembali makhluk kepada Penciptanya. Perpisahan antara manusia dengan Allah, sebagaimana nyata dalam sejarah dunia (mulai dari kejatuhan ke dalam dosa), menjadi sirna oleh karya Yesus Kristus. Dahulu hampir semua bangsa makin lama makin menjauhkan diri dari Allah:

”... kamu tanpa Kristus, tidak termasuk kewargaan Israel dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Tetapi, sekarang di dalam Yesus Kristus kamu, yang dahulu ”jauh” sudah menjadi ”dekat” oleh darah Kristus.” (Ef 2:12, 13)

Yang dimaksud ”kewargaan Israel” bukanlah ”bangsa Israel”

menurut daging, tetapi menurut Roh. Semua orang Kristen di seluruh dunia adalah warga negara Israel rohani; dan Yerusalem surgawi adalah ibukota negara ini (bnd Gal 4:21-31). Kristus telah merobohkan tembok pemisah antara bangsa PL dan bangsa-bangsa lain di dunia (Ef 4:14). Dan Paulus meneruskan dalam ayat 1.

”Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah ....”

Berdasarkan kutipan di atas, maka semua orang Kristen di dunia merupakan satu ”warga”, satu ”negeri” (secara rohani), ”bangsa yang terpilih, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri ...”.

”Kamu, yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umat-Nya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan.” (1Ptr 2:10)

Kesatuan

Mengapa hal kesatuan ini diberi perhatian yang begitu besar?

Karena kepentingannya dalam persekutuan antar orang Kristen yang (menurut daging) berasal dari bangsa-bangsa yang berbe-da. Dalam Kristus mereka menerima suatu persatuan dan persaudaraan yang secara asasi adalah sangat penting, mendasar dan sangat mendalam:

”Dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru.” (Ef 2:20)

Ini semua rapi tersusun di dalam Kristus! Maka sekarang (yaitu di dalam Kristus) segala sesuatu yang menghubungkan kita harus dihargai sebagai sesuatu yang lebih penting dari semua hal yang dapat memisahkan kita.

Perbedaan

Betapa pentingnya pun kesatuan itu, itu tidaklah berarti harus diadakan satu keseragaman dalam semua bentuk liturgi, tata ibadah, dan sebagainya. Kita akui dan saksikan akan adanya kesatuan semua bangsa; kesatuan ini tampak pertama-tama dalam kenyataan, bahwa semua orang adalah makhluk dari satu Allah Pencipta; dan kemudian kesatuan ini dipulihkan oleh karya Yesus Kristus (”ciptaan baru”) dan oleh karya Roh Kudus, yaitu Pencipta manusia baru:

”Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru: yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang.” (2Kor 5:17; bnd Gal 6:15)

Akan tetapi, kita akui dan saksikan adanya perbedaan antara bangsa-bangsa nyata terutama dalam kenyataan, bahwa Allahlah yang menciptakan setiap bangsa, walaupun dari satu manusia (Adam), masing-masing dengan rupanya yang khas: kulit, rambut, mata, bahasa berbeda. Dan kebudayaan yang berbeda.

Dalam ciptaan baru (pekerjaan Roh Kudus oleh pekabaranInjil kepada segala makhluk) kita lihat, bahwa perbedaan-perbedaan ini tidak dihilangkan, tetapi justru ”aktif” dalam ibadah yang memuliakan Allah. Ini nyata kita lihat pada hari Pentakosta pertama, di mana semua yang berkumpul di tempat itu (berasal dari 17 bangsa yang berbeda-beda) tercengang-cengang dan heran, karena mereka masing-masing mendengar murid-murid Kristus berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Tidak ada acuan, bahwa mereka semua tiba-tiba mengerti bahasa Ibrani atau bahasa Aram yang dipakai murid-murid itu. Tetapi, masing-masing mereka mendengarnya dalam bahasa mereka sendiri, yaitu bahasa bangsa, bahasa suku. Kabar Injil (yang sejati dan tetap sama) diberitakan dalam semua bahasa dunia. Roh Kudus menjadi seperti penerjemah luar biasa—secara simultan menerjemahkan khotbah rasul-rasul ke dalam beberapa bahasa. Sama seperti menghargai bahasa, maka kita dapat pula menghargai kebudayaan.

Kebudayaan/”kultur”

Tuhan memberi kepada setiap manusia karunia-karunia yang khas. Dialah yang menciptakan manusia dan memberinya akal budi. Dan Allah menugasi manusia untuk ”memenuhi bumi dan menaklukkannya”. Ia menugasi manusia untuk berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi (Kej 1:28). Penugasan ini dapat disebut penugasan berbudaya atau penugasan kultur97.

Tuhan menyuruh manusia berbudaya, karena Ia berkenan pada hasil karya manusia; Allah ingin menerima hormat dari manusia ciptaan-Nya. Karunia-karunia yang ada pada manusia, adalah seperti ”talenta” yang diberikan seorang tuan kepada hamba-hambanya. Mereka harus setia memikul tanggung jawab kendati dalam perkara kecil sekalipun. Dan mereka harus berusaha agar tuan itu senang bila dia kembali, dan melihat hasil kerja mereka dengan menggunakan talenta-talenta itu. Begitu juga dengan karunia-karunia yang manusia miliki. Baik itu berupa akal budi, kuasa, kesehatan, kemampuan .... Tuhan menyuruh kita menggunakan semuanya sebaik-baiknya.

Kebudayaan yang salah alamat

Manusia jatuh ke dalam dosa. Setelah itu umumnya manusia hidup jauh dari Tuhan. Tetapi, mereka tidak berhenti bekerja dan berkarya. Setiap bangsa mempunyai kebudayaannya sendiri. Masing-masing bangsa, bahkan masing-masing suku berbeda-beda pola hidupnya, pola kerjanya ..., pola pikirnya. Tetapi, perbedaan ini bukanlah melulu akibat akal budi manusia yang bebas untuk mengerjakan sesuatu. Melainkan juga adalah karena pengaruh keadaan hidup manusia, iklim, kemiskinan atau keka yaan (ekonomi), sistem pemerintahan bangsa (politik), dan lain-lain. Dan terutama betapa kuatnya pengaruh agama atas kebudayaan manusia. Agama mendorong manusia membuat patung-patung, lukisan-lukisan magis, menciptakan lagu-lagu sesuai budaya mereka. Jelaslah, bahwa kebudayaan yang dibuat dalam terang agama kafir ini tidak dapat menyenangkan Allah. jadi istilah untuk mengacu kepada segala usaha manusia untuk mengembangkan kehidupan, untuk mengolah tanah pertanian; sehingga ”kultur” mengena kepada pertanian, pembangunan, kesenian (musik, syair, lukisan, pahat batu, ukir kayu, dll), cara hidup, cara pikir, dll.

Dalam hukum kedua tertulis bahwa Tuhan adalah Allah yang cemburu; Dia cemburu bila manusia mempersembahkan korban kepada allah-allah lain, patung-patung, atau kepada dewa-dewi.

Apakah kebudayaan asli harus dihilangkan?

Andaikan pekabaran Injil masuk ke suatu negeri yang masyara-katnya belum percaya kepada Allah. Lalu sejumlah orang dari masyarakat itu mengaku dan mengubah hidup mereka sesuai kehendak Tuhan. Apa yang harus dibuat dengan kebudayaan mereka? Kebudayaan yang telah berabad-abad usianya. Yang sangat menyenangkan hati mereka, dan yang tentang itu mereka mempunyai keahlian istimewa, dan yang sesuai dengan identitas mereka. Haruskah kebudayaan asli itu dibuang seperti sampah?

Haruskah kita menganggap ”dosa”, yang ”mencemarkan”, yang harus dibuang sejauh-jauhnya karena kita takut dan berprasangka bahwa itu dosa? Ataukah kita harus menghilangkan keper-cayaan agama asli saja, sedangkan bentuk-bentuknya dipungut dan dimanfaatkan untuk kepentingan gereja?

Bukankah bijaksana sekali memanfaatkan kebudayaan asli sebagai media dalam ibadah Kristen? Memanfaatkan kebudayaan asli sebagai media ibadah, akan membuat masyarakat pemilik kebudayaan itu lebih mengakrabi Injil. Jadi, membabat habis kebudayaan asli akan lebih banyak ruginya daripada untungnya.

Bagaimana pula bentuk ibadahnya?

impor bentuk-bentuk ibadah?

Dalam praktik liturgi sebagaimana dapat disaksikan dalam gereja-gereja di Indonesia, tampak bahwa gereja-gereja yang didirikan di bumi Indonesia mengimpor bentuk-bentuk liturginya dari Barat, terutama dari Belanda. Marilah kita dengarkan dr.

J.L.Ch. Abineno tentang masalah ini:

”Seperti kita tahu bentuk-bentuk (= tata kebaktian-tata kebaktian) yang dipakai oleh gereja-gereja kita dalamibadah-ibadah mereka pada waktu ini kita ambil alih, dengan atau tanpa perubahan, dari Gereja-gereja di Barat, terutama di Nederland. Pengambilalihan itu, atau barangkali lebih tepat, pengimporan bentuk-bentuk dari Barat ini telah berpuluh-puluh, di beberapa gereja malahan telah beratus-ratus tahun lamanya terjadi.”98

Dengan sedih dr. Abineno membenarkan perkataan Müller Krüger, sebagai berikut:

”Bentuk-bentuk pelayanan yang diimpor dari Barat dianggap (di Indonesia) begitu biasa sehingga hampir-hampir tidak dirasakan lagi sebagai bentuk-bentuk asing.Formulir-Formulir yang sering memakai bahasa teologi yang sukar dan berat, terjemahan-terjemahan mazmur dan tahlil, yang dalam bentuk Indonesianya kadang-kadang tidak dapat dipahami, malahan juga toga atau gaun hitam yang dipakai oleh pendeta-pendeta sama sekali tidak membangkitkan perasaan heran atau pergumulan. Bentuk-bentuk yang sangat banyak bercorak Barat itu dirasakan oleh orang-orang Kristen di sana sebagai bentuk-bentuknya sendiri.”

Kita harus sadar, bahwa ucapan Müller Krüger terutama melukiskan keadaan dalam gereja-gereja besar di Indonesia.

Penjajahan spiritual

H. Kraemer menganggap bentuk-bentuk yang diimpor itu penghambat dalam kehidupan ”Gereja-gereja muda”. ”Yang menyedihkan” menurut Kraemer (kita masih tetap ikut Abineno, hlm. 28) ”bahwa sungguh pun gereja-gereja muda ini telah merdeka atau otonom dan memerintah (= memimpin) diri sendiri, tapi dalam struktur dan gaya ekspresinya gereja-gereja itu masih tetap merupakan koloni spiritual dari Barat.”

J.H. Bavinck menunjuk pula kepada kekurangan yang terjadi dalam pembentukan ibadah. Ia khawatir, bahwa ibadah-ibadah bercorak Barat tidak dapat menarik orang dari luar untuk menjadi anggota gereja: ”Kita menarik mereka datang ke gereja dengan segala jenis alat. Tetapi, bila mereka sudah masuk di gereja, kita seolah-olah menolak mereka lagi, karena ibadah kita itu tidak memperlihatkan dengan jelas kepada mereka kekudusan pertemuan Allah dengan anak-anak-Nya.”99

Pdt. van Dijk (1933) yang bekerja di Jawa, berusaha mener-jemahkan mazmur-mazmur ke dalam bahasa Indonesia. Karena terpaksa, ia menggunakan melodi-melodi Jenewa, sebab ia sendiri tidak sanggup belajar musik asli Jawa, seperti tembang atau gending. Ia memaparkan masalah ini panjang lebar: ”Kami benar-benar ingin memberikan kebebasan kepada jemaat-jemaat di Jawa untuk bertumbuh sendiri, dan untuk mengungkapkan kepercayaan mereka dengan cara sendiri. Kami tidak mau mengabaikan bentuk-bentuk seni Jawa dan gaya ekspresinya di bidang nyanyian dan musik.”

Akan tetapi, kendati van Dijk sadar akan buruknya mengimpor bentuk-bentuk asing, karena terpaksa ia menerjemahkan maz murmazmur itu dengan irama dan melodi Barat. Tentang ke terpaksaan itu ia berkata, ”Bukan gaya Belanda yang membuat kami mengimpor melodi dan irama Belanda. Itu bukan masalah asasi bagi kami, melainkan halhal yang sangat praktis. Sekarang kami belum sanggup untuk memberikan nyanyian-nyanyian yang sesuai dengan seni nyanyi Jawa. Mudah-mudahan hal itu dapat dilaksanakan di kemudian hari.”100

Bukan di indonesia saja

Masalah yang sama juga terjadi di negara-negara lain di dunia.

Seorang pemimpin Gereja di India menulis:

”Gereja, sadar atau tidak, membawa Injil ke negeri-negeri lain bersama kebudayaan dari negeri asal pendeta misioner-nya. Kamilah yang menerima kepercayaan Kristen itu bersama-sama dengan ungkapan-ungkapan kultur Barat. Dan kami sudah memakainya begitu lama, sehingga sekarang ini kami menyebutnya ’kebudayaan Kristen’.”

”Pendek kata, apa yang kami sebut ”kebudayaan Kristen”, sebenarnya adalah kebudayaan Eropa Barat atau kebudayaan Amerika. Dan kami menganutnya dengan kuat, seolah-olah kebudayaan ini suci yang merupakan bagian inti dari kepercayaan kami.”101

Contoh lain dari Cuba. Seorang mahaguru di Evangelical Theological Seminary menulis tentang orang Kristen Cuba, ”...

sifat pribadi kami penggembira, gaya hidup kami menyukai warna-warni dan musik; gaya ekspresi kami, kami nyatakan dengan gerak-gerik tangan, pinggang, dan seluruh tubuh kami. Padahal kami dipaksa oleh tata kebaktian untuk duduk tanpa bergerak. Tata kebaktian yang kaku, yang ”verbalistis”. Tata kebaktian di mana tidak ada partisipasi jemaat. Kami disuruh diam, sebagai lambang hormat, maka tawa dan kata-kata kami dihentikan, semua itu kandas di leher kami. ”Organ”102 satu-satunya hal penting dalam ibadah Kristen. Sementara teman-teman sebangsa kami menyanyikan lagu-lagu berirama segar dengan iringan kecapi dan alat-alat musik lainnya, kami dipaksa menyanyikan himne-himne dengan iramanya yang perlahan-lahan, yang syair nya diterjemahkan dari bahasa Inggris. Kami berada di dalam gedung gereja, sedang mereka di luar menyanyikanlagu-lagu yang indah dengan alat-alat kami sendiri, lagu-lagu yang dikarang oleh komposer nasional kami.”103

Bukan dalam Gereja Kristen Protestan saja

Masalah ”penyesuaian kepada kebudayaan” menyita perhatian juga dalam Gereja Katolik Roma. Misalnya pada waktu Gereja Katolik Roma di Indonesia mengadakan kongres-kongres liturgis. Sebagai pokok Kongres ke-3 (1981) ini ditentukan ”usaha agar gereja berakar lebih kuat di dalam jiwa bangsa, dan agar orang-orang yang percaya menerima kehidupan beriman yang lebih asli.”

Berkaitan dengan itu diterbitkanlah sebuah buku berjudul ”Penyesuaian Liturgi dalam budaya” oleh A.J. Chupungco104.

Teks sampulnya mengatakan:

”Ada kesan bahwa pembaruan liturgi berarti menggalakkan inkulturasi. Hanya itu! (...) Secara sempit, sederhana dan ”gam-pang” inkulturasi sering dimengerti ”asal baru, asal lain, asal tidak seperti dulu”. Sudah berinkulturasi kalau dalam perayaan Ekaristi (misalnya) imam mengenakan ”blangkon105, sarung, dan sebagainya.” Sering kita kurang mengerti patokan-patokan yang bisa dipertanggungjawabkan dalam inkulturasi.”

Dan ia mengakhiri teks ini dengan nasihat, yang juga berharga bagi kita, yang sedang mengkaji soal ”inkulturasi” dalam Gereja Kristen Protestan:

”Inkulturasi yang tidak dilandasi pemahaman sejarah dan tradisi gereja serta jiwa budaya bangsa, hanya akan menciptakan liturgi yang palsu.”

Nasihat ini sesuai dengan apa yang kita sudah tekankan dalam bab mengenai faktor-faktor yang menciptakan liturgi (bab 3). Di sini memang terletak suatu perbedaan. Chupungco menekankan ”sejarah dan tradisi Gereja”, padahal kita terutama mementingkan Alkitab sebagai Firman Allah, dan dasar alki-tabiah ajaran gereja. Ini tidak berarti, bahwa dalam pembaruan atau penciptaan liturgi dalam gereja, sejarah dan tradisi tidak memainkan peranan penting. Tidak, hanya saja kepentingannya selalu ”sekunder”. Yang ”primer” adalah kehendak Allah sebagaimana dinyatakan di dalam Firman-Nya dan sebagaimana dapat dipahami dalam ajaran gereja.

Hal lain yang merupakan silang pendapat, ialah apa yang dimaksudkan dengan ”inkulturasi”. Di bawah ini akan kita tinjau perbedaan asasi antara kata ”inkulturasi” dan istilah-istilah lain yang dipakai untuk mengistilahkan masalah penyesuaian liturgi (atau lebih luas: teologi) kepada budaya.

Mengatasi perbedaan itu, baiklah kita kembangkan nasihat Chupungco menjadi sebagai berikut:

|

”Akulturasi yang tidak dilandasi pemahaman Alkitab dan ajaran gereja, serta jiwa budaya bangsa, hanya akan menciptakan liturgi yang palsu.” |

|---|

Berbagai istilah

Marilah dulu mempelajari beberapa istilah yang sering dipakai dalam literatur tentang liturgi dan budaya.

Inkulturasi

Di atas kita bertemu dengan istilah inkulturasi. Secara harfiah kata ini berarti dalam (= in) budaya (= kultur), sedangkan sufiks menunjuk kepada suatu proses. Artinya, proses untuk membawa sesuatu ke dalam budaya. Menurut Chupungco ”inkulturasi liturgi dapat diartikan sebagai proses di mana upacara keagamaan pra-Kristen diberi arti Kristen.”106 Istilah ”inkulturasi” terutama di pakai dalam lingkungan Katolik Roma. Unsur-unsur dan bentuk-bentuk asli dari adat istiadat diberikan isi yang baru, yaitu arti kristiani. Sebagai contoh Chupungco menyebut: ”Dalam hal perkawinan, upacara praKristen tetap mempertahankanunsur-unsur kulturalnya, tetapi sekaligus menerima dimensi yang baru, yaitu ”misteri kesatuan dan cinta yang subur antara Kristus dan Gereja” yang dilambangkan dengan jaminan sakramental antara suami dan istri.”

Akulturasi

Abineno merumuskan ”akulturasi” sebagai berikut: ”Ialah perte-muan antara dua kebudayaan, umpamanya kebudayaan Barat dan kebudayaan Indonesia di dalam diri pekabar Injil, yang olehnya terjadi suatu penyesuaian kebudayaan, atau barangkali lebih baik, suatu pengaruh yang perlahan-lahan berlangsung dari kebudayaan yang satu atas kebudayaan yang lain.”107 Akul-turasi adalah suatu proses yang (mau tidak mau) terjadi di mana saja ada pertemuan antara dua atau tiga kebudayaan.

Asimilasi109 dan pertahanan diri

Abineno mengungkapkan pandangan lain yang lebih baik dari istilah ”akulturasi”. Ia bicara tentang ”kontak antara kebudayaan Barat dan kebudayaan Indonesia atau tentang ”tumpang tindih” (overlapping) dari dua kebudayaan itu. Oleh kontak dan over-lapping ini, terjadilah suatu situasi yang dalamnya sedang berlangsung proses menerima dan menolak, proses asimilasi dan pertahanan diri.”110 Akomodasi111”Akomodasi” terutama mengacu kepada aktivitas pendeta misioner, yang menyesuaikan diri dengan kebiasaan-kebiasaan bangsa yang mendengarkan kabarnya. Ia memaksakan diri untuk menyesuaikan dirinya dengan pendengar-pendengarnya, supaya jangan kehidupannya yang ”asing” itu menjadi penghambat untuk pekabaran Injil. Sedapat mungkin ia mengikuti kebiasaan hidup masyarakat asli. Ini terbukti dari pakaian yang dikenakan-nya, rumahnya, dan lain-lain. Juga metodik untuk mengabarkan Injil di sesuaikannya dengan bahasa, cara bercerita, dan idiom yang pada umumnya dipahami oleh bangsa itu.

Akan tetapi, di sini timbul berbagai kesulitan yang bersifat asasi, karena umumnya adat kebiasaan suatu bangsa tidak netral. Kita tahu, semua unsur kehidupan manusia biasanya berwarna dan tidak bebas, karena terkait erat dengan agama suku bangsa itu. Bahkan ada suku bangsa yang seluruh sistem kehidupan suku bangsa itu terkait dengan agama; misalnya dalam hal berkebun, beternak, membangun rumah, perbedaan kasta, adat perkawinan (maskawin), dan lain-lain. Dengan kata lain: seluruh kehidupan diwarnai oleh ”kekafiran”. Itu sebabnya pengabar Injil seringkali tidak berani mencampuri unsur kebudayaan asli.

”Possessio”

J.H. Bavinck menentang teori ”akomodasi”. Ia berpendapat bahwa akomodasi mengakibatkan ”sinkretisme”112, yaitu campuran adat kafir dengan adat Kristen. Campuran ini, menurut Bavinck, tidak pernah dapat menciptakan suatu hal baru yang sungguh menyatu.113 Kehidupan Kristen bukan ”kompromi”114 antara adat kafir dengan adat Kristen. Itu sebabnya Bavinck mengusulkan istilah ”possessio”: (kata Latin, yang berarti: mengambil sebagai milik). ”Bukan kehidupan Kristen yang menyesuaikan diri kepada kehidupan kafir, tetapi kehidupan Kristen mengambil sebagai milik bentuk-bentuk kehidupan kafir,” ungkap Bavinck.

”Kehidupan Kristen memetik bentuk-bentuk lama, dan mengarahkan bentuk-bentuk ini ke tujuan yang benar-benar baru; mereka dilahirkan kembali dan mereka menerima suatu isi yang sama sekali benar-benar baru. Walaupun rupa luar bentuk-bentuk ini masih seperti rupanya yang lama, tetapi intinya semuanya sudah berubah.

Pada dasarnya yang lama itu kehilangan asasinya, dan ”nilai” yang baru mewujud. Kristus sendiri mengambil alih milik kehidupan bangsa-bangsa, kehidupan yang rusak, yang bengkok, yang sudah menjadi lain dari maksud Pencipta kehidupan. Ia mengambilnya dan memenuhi setiap hal, setiap bentuk, setiap alat, setiap kata, setiap kebiasaan dengan intisari baru, dengan tujuan baru. Ini bukan ”penyesuaian”, bukan ”akomodasi”; pada dasarnya hal ini adalah pengambilalihan milik yang sah oleh Dia, yang berhak, yang empunya segala kuasa di surga dn di bumi.”115

Kontekstualisasi

Istilah ini pada mulanya menyangkut hal yang lebih prinsipiil: ada dua sumber, yaitu ”kultur” dan ”Alkitab”. Alkitab dilahirkan dalam konteks (yaitu situasi lingkungan ”Israel”, ”Yunani”) tertentu. Beritanya (Injil) dibawa ke dalam situasi yang lain, ke dalam ”konteks” yang lain: kebudayaan lain, politik lain, struktur sosial ekonomi lain, agama yang lain, jiwa bangsa, cara pikir, pandangan dunia ... semua ini berbeda dari konteks alkitabiah yang asli. Dalam prosesi, konteks yang baru itu merupakan faktor dominan, artinya lebih berkuasa dari konteks aslinya Alki-tab. Jadi, oleh kontekstualisasi itu diciptakan suatu ajaran yang lain, suatu teologi yang lain, yang disebut ”teologi in loco”. Teologi in loco ini berarti: teologi setempat. Dalam proses ini isi berita Injil merupakan faktor yang tidak kaku, tidak tetap. Sebaliknya, kebenaran Firman Allah menyesuaikan diri kepada keadaan yang baru, kepada konteks yang baru. Jadi ini semua terhisab dalam istilah ”kontekstualisasi”. Jelaslah bahwa pengertian ”kon-tekstualisasi” yang asli ini juga mengandung kelemahan.

|

IKHTISIAR ISTILAH-ISTILAH |

|---|

|

INKULTURASI AKULTURASI ASIMILIASI DAN PERTAHANAN DIRI AKOMODASI POSESSIO KONTEKSTUALISASI |

Yang mana pilihan kita?

Tak mungkin menyetujui ”kontekstualisasi” bila di dalamnya masih terkandung makna sesuai tujuan aslinya, karena isi dari berita Injil adalah universal tetap sama di seluruh dunia. Tentang itu Paulus menulis tegas kepada jemaat di Galatia:

”Ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Tetapi, sekalipun kami atau seorang malaikat dari surga yang memberitakan kepada kamu suatu injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah ia.” (Gal 1:7-8)

Kutipan di atas tegas menyatakan, bahwa pekabaran Injil sampai ke ujung bumi dan dalam kebudayaan apa pun tidak mengakibatkan perubahan kebenaran Injil yang asli. Isi berita Injil tetap sama, walaupun situasinya berbeda-beda. Dan searah dengan ini teologi Injil secara asasi pun harus tetap sama, yaitu teologi berdasarkan Firman Allah, yang tidak berubah-ubah. Allah menyatakan melalui Firman-Nya (sebagaimana ditetapkan dalam alkitab) kebenaran Injil yang sejati, yang adalah prinsip pertama dan sumber yang satu-satunya. Dari sumber yang satu ini tidak mungkin terpancar teologi yang isinya berbeda-beda.

Berdasarkan alasan yang sama, kita dituntut wanti-wanti un tuk hati-hati memakai istilah ”inkulturasi”. Karena sering istilah ”teologi in loco” tampil dengan muatan makna berdasarkan paham inkulturasi yang menjurus ke dalam bahaya sinkretisme. Kata ”akomodasi” sesungguhnya memberi kesan, bahwa Injil (yang sejati, yang suci itu) harus menyesuaikan diri (yaitu tun duk!) kepada kebudayaan setempat. Kata ini tidak menen-tang tegas bahaya ”sinkretisme”, tetapi malah mengundangnya.

Istilah ”akulturasi” bersifat agak netral, tidak memihak. Chu pungco melihat akulturasi sebagai langkah pertama menuju ke in kulturasi. Ia berkata, ”Inkulturasi harus terjadi melalui akultura si.”116 Kata akulturasi lazim dipakai, di mana berbagai kebudayaan bertemu. Bila terjadi kontak, timbul keadaan saling mempengaruhi satu terhadap yang lain, sehingga tercipta bentuk-bentuk yang baru. Tampaknya kata ini dapat digunakan untuk mengungkapkan proses penciptaan liturgi dalam kebudayaan yang baru. Penilaian proses ini tidak tergantung pada kata ”akulturasi” yang netral ini, tetapi tergantung pada berbagai praanggapan lain yang me mainkan peranan asasi dalam proses penciptaan liturgi yang baru.

Saran Bavinck ”possessio”, sangat menarik untuk dipertim-bangkan. Dengan kata ini ia hendak memperlihatkan hak Allah sebagai Pencipta manusia dengan segala kecakapannya. Kristus seolah-olah datang ke dalam kebudayaan lain, yang baik dan indah, dan menuntut hak Bapa-Nya, yaitu untuk menerima hormat dari segala hasil kebudayaan ini. Juga kecakapan yang dahulu dipakai untuk menghormati allah-allah lain, dewa-dewi, atau setan-setan semua kecakapan itu dituntut untuk digunakan tertuju kepada Allah.

Apabila dahulu semua kecakapan itu digunakan untuk tujuan yang salah dan pada arah yang salah, maka setelah masuknya pekabaran Injil tujuan dan arah itu berubah. Dengan kata lain, kebudayaan bertobat bersama manusia yang mengolah kebudayaan itu. Kebudayaan ikut dalam metanoia117 manusia. Dan dalam proses metanoia ini manusia mengambil keputusan sendiri tentang apa yang dapat dimanfaatkan demi kemuliaan Allahnya, yang sekarang ia kenal. Dan manusia juga menjadi tahu apa yang benar-benar cemar yang sama sekali tidak dapat digunakan, bahkan yang mencemarkan ibadahnya. Jadi, suatu proses mempertahankan dan membuang.

Mempertahankan dan membuang

Jelaslah di sini terlibat banyak hal dalam kebudayaan dan kehidupan manusia, yang berkaitan dengan penyembahan berhala.

Tentang itu Alkitab berkata,

”Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan, yang sama dengan penyembah an berhala, semuanya itu mendatangkan murka Allah (atas orangorang durhaka). Dahulu kamu juga melakukan halhal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tetapi, sekarang, buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan seterusnya ..., kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru ....” (Kol 3:5-10; bnd Rm 6:6; Ef 4:22)

Di sini kita lihat aktivitas manusia baru mengandung dua macam kelakuan: mengenakan dan membuang.

Jadi, dalam metanoia terjadi perubahan besar, yang lama dibuang dan yang baru dikenakan. Ini bukan proses yang terjadi dengan sendirinya, tapi yang menuntut seseorang aktif, suatu pergumulan yang tidak ringan.

Akan tetapi, kendati demikian, kita belum berhasil menentukan strategi untuk menobatkan kebudayaan, untuk menyelenggarakan ”kultur metanoia”. Apakah tidak dapat diberikan suatu patokan yang lebih konkret?

Patokan-patokan konkret untuk metanoia kultur

Dalam praktik pertobatan manusia, kita selalu berhadapan dengan masalah pembatasan, yaitu menentukan baiknya ataupun buruknya hidup kekristenan itu. Di mana letaknya batas antara yang boleh dibuat dan dinikmati, dan yang tidak boleh dibuat dan dinikmati? Masalah yang sama kita hadapi dalam pertobatan kultur. Hal apa dari kebudayaan asli yang masih baik untuk dipakai? Dan apa yang sama sekali tidak boleh dipakai lagi?

Sangat sukar memberikan patokan-patokan mutlak yang dapat tepat menentukan batas antara yang boleh dan yang tidak boleh. Manusia yang bertobat itu sendiri yang harus menentukan apa yang tetap dapat dipertahankan dan diteruskan, dan apa yang harus dibuang. Ini tidak harus dilakukan oleh pendeta misioner atau penginjil dari luar. Warga suku itu sendiri, yaitu mereka yang menerima Kristus sebagai Juruselamat, yang lebih berkompeten menilai dan menyelenggarakan metanoia kultur ini. Sebagai contoh: di Jepang ada Gereja Reformasi, yang memutuskan untuk menggunakan cara menyanyi Jenewa. Mereka menerjemahkan mazmur-mazmur ke dalam bahasa Jepang, dan mereka menyanyikannya menurut melodi Jenewa. Ini akibat mereka sendiri yakin, bahwa melodi-melodi asli mereka sama sekali tidak dapat dipakai untuk memuji Allah. Dari contoh ini jelaslah mengapa sangat sukar menentukan patokan-patokan yang berlaku di semua kebudayaan. Setiap keadaan berbeda, setiap kebudayaan berbeda, sehingga setiap bangsa harus memutuskan dan menetapkan sendiri pembatasan-pem-batasan itu. Sebagai praanggapan kita rumuskan yang berikut:

|

1. manusia yang sudah bertobat harus bertanggung jawab untuk memutuskan apa yang harus dipertahankan atau yang dibuang dari kebudayaannya yang lama. 2. Kita tidak dapat menentukan patokan yang berlaku secara umum. |

|---|

Struktur kebudayaaan

Yang dapat kita buat untuk mengatasi kemelut ini, ialah mena-warkan beberapa saran dan petunjuk. Yang sangat menolong dalam hal ini ialah memperlihatkan struktur kultur. Kalau kita membahas kultur, kita harus sadar, bahwa suatu kultur tidak masif seperti batu yang besar dan kuat, yang tidak mempunyai bagian-bagian atau tingkat-tingkat.

Walaupun kita tekankan, bahwa kebudayaan adalah keseluruhan bentuk yang kait-mengait, pada saat yang sama kita lihat pula perbedaan antara bentuk-bentuk yang saling terkait itu, sebagai berikut:

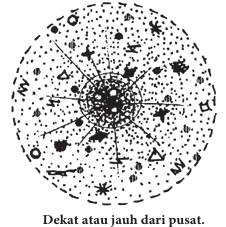

Kita memandang kebudayaan kafir sebagai keseluruhan dengan jumlah besar yang berbagai macam, yang semuanya berada di sekeliling pusatnya, yaitu agama. Kita mengambil agama sebagai pusat, karena kita berpendapat, bahwa agama (atau pun animisme118)

Berbagai jenis bidang kebudayaan

Bagan di bawah ini menunjukkan berbagai jenis bidang kebudayaan; langsung jelas bahwa kebudayaan menyangkut seluruh kehidupan manusia. Sering kata kebudayaan dipakai untuk bidang kesenian saja. Kata ”kebudayaan asli” menunjuk kepada lukisan, pahatan, pakaian, musik, dan sebagainya yang asli. Tetapi, ada juga ”kebudayaan politik”, ”kebudayaan sosial”, dan lain-lain yang da pat dilihat pada bagan ini. Kita juga mencoba menyusun bidang-bidang dalam bagan ini menurut prioritas, yaitu menurut jauh atau dekatnya bidang ini dari pu sat agama (bidang religius).

Dekat atau jauh dari pusat.

De ngan demikian kita dapat me lihat, msl ”mode” sebagai bagian luar manusia (lahi-riah), jauh dari bidang religius. Contoh ini langsung menjelaskan bahwa urutan yang dipilih ini (dan yang diperlihatkan di bagan ini)

tidak berlaku untuk setiap kebudayaan. Bahkan banyak kebudayaan yang pengaruhnya besar sekali atau ”mode”. Perhatikan umpamanya betapa kuatnya agama Islam mempengaruhi kebiasaan ber busana wanita! Jadi, dalam suatu kebudayaan yang pusatnya adalah agama Islam, ”mode” harus pindah tem pat dalam bagan ini, yaitu dekat ke pusat religius.

Dengan kata lain, bagan di atas hanyalah contoh salah satu kebudayaan tertentu; dalam kebudayaan lain, kita (atau lebih tepatorang-orang yang telah bertobat itu sendiri, yang berasal dari kebuda yaan itu) harus menyelidiki kebudayaan mereka dan bidang-bidangnya serta menyusun urutan yang cocok untuk kebudayaan tertentu itu. Ini penting sekali karena urutan yang ditetapkan dapat menolong kita untuk mengambil keputusan dalam proses metanoia kultur.

Pengaruh agama

J.H. Bavinck memberi nasihat dalam hal ”berakulturasi”. Ia menekankan (bersama-sama dengan Kraemer119) bahwa ”aga-ma” merupakan kesatuan; agama tidak mengandungbagian-bagian atau unsur-unsur yang kurang penting dan yang lebih penting. Dengan kata lain agama bukan kompleksitas. ”Itu sebabnya,” kata Bavinck, ”kami tidak memandang agama-agama kafir sebagai hal yang kompleks, yang di dalamnya terkandung banyak bahan yang dapat dipakai, malahan kami melihat agama-agama itu sebagai kesatuan-kesatuan yang menguasai kehidupan; kita memandang agama-agama sebagai struktur-struk-tur, yang tidak dapat dibagi-bagi dalam berbagai bidang, karena setiap elemen berkaitan dengan keseluruhan dan mendapat artinya dalam keseluruhan itu.” Selanjutnya Bavinck juga mengungkapkan pendapatnya, bahwa halhal yang kita anggap ”bagian luar” (ump mode, teknik, dsb), tidak berada di luar pengaruh atau di luar suasana agama. Jadi, tidak ada bidang dalam kehidupan manusia yang ”bebas”, yang ”murni”, yang ”netral”.

|

3. Cara penilaian unsur-unsur kebudayaan lama berdasarkan patokan ”jauh dekat dengan pusat” dapat menolong dalam pergumulan untuk menobatkan kebudayaan. 4. Dalam setiap kebudayaan dapat ditentukan tingkat-tingkat yang walaupun tumpang tindih, kuat atau yang tidak begitu kuat dipengaruhi oleh agama. 5. Bahaya sinkretisme harus dicegah secara jelimet, walaupun tidak dapat dihindari seluruhnya; ini dapat dibandingkan dengan dosa, yang juga tetap ada di dalam manusia baru. 6. ”manusia baru” harus berusaha agar kebudayaannya yang baru (Artinya yang dinobatkan, yang dimetanoia) makin lama makin meningkat kemurniannya. |

|---|

Tumpang tindih

Selain keterkaitan semua bagian kebudayaan dengan agama, kita lihat juga keterkaitan masing-masing bidang satu sama lain. Ini ikut mempersulit upaya menobatkan kultur. Setiap bagian secara erat berhubungan dengan salah satu bagian lain, atau dengan berbagai bagian lain. Secara praktis kenyataan ini berarti, bahwa kita misalnya, tidak dapat menyelidiki bidang ”sosial”

tanpa melihat dan menilai keterkaitannya dengan bidang ”ekonomis” ataupun ”politis”.

Contoh dari praktik

NyanyianSuatu unsur yang penting sekali dalam ibadah adalah ”menyanyi”. Pada umumnya musik akan masuk ke dalam hati manusia dan akan mempengaruhi emosinya. Musik dalam ibadah harus menekankan kabar Injil. Yang paling menggerakkan hati sese-orang adalah musiknya sendiri, yang dibawa dari lahir. Tetapi, bia sanya lagu-lagu asli itu ada masalahnya, karena ”musik” banyak juga digunakan dalam agama kafir. Mari kita ikutilangkah-langkah yang disebut di atas tadi, lihat halaman 181 dan 183.

1. Siapa yang mengambil kebijaksanaan dalam menentukan, apakah melodi-melodi asli dapat digunakan sebagai ”ken-daraan” yang dapat diisi dengan berita Injil atau tidak? Mungkinkah pendatang dari luar mengambil keputusan itu? Ataukah anggota-anggota dari jemaat yang masih ”muda” itu sendiri?Anggota-anggota jemaat sendiri harus berusaha dalam hal penentuan itu. Pendeta misioner dapat menolong atau mendorong, tetapi sama sekali tidak dapat memaksa mereka untuk menggunakan melodi dan irama lama dalam suatu ibadah. Mereka sendiri dapat mempertimbangkan (berdasarkan kepercayaan mereka dan pertimbangan-pertimbangan seperti di bawah ini) apakah melodi nyanyian asli dan cara menyanyikannya dapat diambil alih untuk diberikan peranan penting dalam ibadah Kristen.

2. Adakah keinginan untuk memakai melodi nyanyian asli dan cara menyanyikannya berdasarkan pertimbangan yang tidak dipengaruhi oleh kebiasaan suku lain?Bila keinginan itu diajukan karena suku-suku lain sudah melakukannya, maka harus disadari bahwa setiap suku itu mempunyai kebudayaannya sendiri. Apa yang boleh dilakukan dalam suku yang satu, tidak otomatis boleh dilakukan dalam kebudayaan suku yang lain. Tidak ada patokan yang mempunyai wewenang mutlak dan umum.

3. Apakah hal bernyanyi itu ”jauh” atau ”dekat” pusat agama asli?Ini adalah masalah penting. Bila umpamanya ihwal bernyanyi pada kebudayaan lama hanya berfungsi dalam ibadah-ibadah kafir, dan sama sekali tidak di bidang lain, maka di sini bahaya sinkretisme sangat besar, karena bernyanyi itu akan berbau kafir. Tetapi, bila ihwal bernyanyi juga berperan di luar agama, misalnya untuk kegiatan lain dalam kehidupan manusia, maka kenyataan ini membuat ihwal bernyanyi akan lebih netral. Artinya, tidak begitu terikat kepada agama. Bila misalnya ihwal bernyanyi dipakai juga untuk mendorong dan mengantar orang bekerja, untuk berse-nang-senang, untuk memeriahkan pesta, karena seseorang sedang dalam perjalanan jauh, atau pun untuk menyatakan perasaan cinta kasih antara laki-laki dan perempuan ... maka teknik bernyanyi dapat beralih fungsi dalam proses menciptakan lagu-lagu Kristen.

4. Di tingkat manakah dalam struktur kebudayaan setempat fungsi bernyanyi itu?Mungkin ihwal bernyanyi terutama berfungsi di tingkat kesenian; dan mudah-mudahan tingkat ini tidak dikuasai oleh agama kafir, tapi berfungsi (di samping itu) juga di tingkat sosial, atau tumpang tindih dengan tingkat politis. Lihat seterusnya butir 3 di atas.

5. Apakah jemaat pemilik atau pewaris melodi dan nyanyi an Asli itu merasa senang dengan penggunaan cara menyanyi yang lama, ataukah mereka justru ditarik kembali ke dalam emosi-emosi kehidupan lama, sehingga Iblis memanfaatkan cara menyanyi asli tersebut untuk menarik jemaat yang muda itu kembali ke dalam adat istiadat leluhur? Atau ke dalam bahaya sinkretisme, yang merusak kebenaran Injil yang sejati?Bila sudah ada sedikit pengalaman memakai ragam dan irama lama dalam ibadah, harus dicek apakah cara ini berfungsi demi pembinaan jemaat dan demi kekuatan iman. Atau sebaliknya, merusak jemaat dan menjerumuskan mereka kembali ke dalam suasana kafir, suasana perang suku atau suasana lain, yang bertabrakan dengan kehidupan baru.

6. Pemanfaatan dan penyesuaian nyanyian asli menjadi media kristiani, tidak dapat diwujudkan dalam satu hari. Hal ini menuntut proses yang panjang, yang harus dikerjakan dengan hati-hati dan panjang sabar. Sebaiknyalah jemaat berusaha untuk berangsur-angsur memurnikan seni nyanyiannya.Tentu ada lagu-lagu asli yang tidak begitu baik untuk diman-faatkan. Umpamanya lagu-lagu yang mengingatkan orang kepada perang, atau kepada ”kanibalisme”. Akan sangat bijaksana menghindari lagu-lagu yang demikian. Tetapi, lain halnya bila dapat disusun secara baru dengan hanya menggunakan iramanya, ragam, cara membuat musik, cara memakai alat-alat musik, dan sebagainya.

Penutup pasal tentang kebudayaan

Berdasarkan uraian di atas dapat dikatakan bahwa setiap jemaat muda wajib berusaha untuk menggunakan bentuk-bentuk kebudayaan asli di dalam ibadahnya. Dengan demikian Allah akan dipermuliakan oleh kebudayaan tradisi, yang dahulu dipersem-bahkan kepada allah-allah lain. Dalam Kristus kebudayaan asli yang dahulu jauh dari ibadah yang sejati sekarang dekat sekali. Tetapi, jemaat harus waspada terhadap bahaya sinkretisme. Dan juga adalah berbahaya bila kebudayaan asli sama sekali diabaikan, bila identitas dan jiwa bangsa itu dihapus dan ditolak dari ibadah. Bila itu terjadi, maka Firman Tuhan tidak dapat mengakar di dalam bangsa itu. Akhirnya kepercayaan mereka pada kenyataannya akan dangkal. Akibatnya bisa lebih buruk: keper-cayaan yang munafik, kepercayaan yang hanya ”kulitnya saja”, kepercayaan suam-suam kuku. Justru kita mendorong penggunaan kebudayaan asli dalam ibadah, di mana saja itu mungkin dilakukan. Tetapi, kita harus menobatkan kebudayaan itu, membersihkan, memurnikan, dan mereformasikan.

Contoh-contoh menobatkan kebudayaan dalam Liturgi

Seni pahat di Citak”Citak” adalah suku orang Irian Jaya, hidup di dataran rendah Irian Jaya Selatan. Orang Citak sebenarnya merupakan cabang dari suku Asmat, yang terkenal di dunia karena kesenian ukir kayu (terutama berbentuk patung-patung dan perisai-perisai). Orang Citak mengukir kayu bukan untuk membuat patung, melainkan menjadi perisai, perahu, anak panah, pipa bambu.

Alat-alat berhias ukiran itu biasanya diwarnai dengan warna hitam (arang api), merah (tanah merah), dan putih (tanah liat putih). Cara mengukir ini merupakan kesenian khas. Yang paling khas adalah perisai, yang dihias dengan gambar-gambar yang cantik sekali, diukir dengan teknik yang benar-benar asli. Memang, perisai-perisai itu dahulu kala memegang peranan yang sangat penting dalam perang suku; perisai bukan saja diguna kan untuk melindungi diri, tetapi juga seba gai alat suangi (sihir) yang dapat meramalkan hasil perang.

Sekarang, orang Citak yang telah mengaku percaya, memutuskan bahwa kesenian ukir kayu ini dapat dipakai untuk menghiasi gedung gereja. Teknik pahat yang sama sekarang digu nakan untuk mengukir papan, sebagai hobi atau karena senang mengukir. Apakah kesenian ini jauh atau dekat dari ”pusat agama” leluhur Citak? Memang, dahulu perisai agak dekat dengan animisme (yaitu ”aga-ma” asli orang Citak). Tetapi, tekniknya sendiri tidak, karena digunakan pula untuk halhal yang tidak berkaitan dengan animisme tersebut.

Dengan kata lain: apabila orang Citak sekarang melihat papan, yang diukir dan diwar Ukiran kayu perisai, menurut tekniknya yang asli, diwarnai merah, putih, hitam.

Dahulu dipakai sebagai perisai perang.

Sekarang, orang Citak yang telah mengaku percaya, memutuskan bahwa kesenian ukir kayu ini dapat dipakai untuk menghiasi gedung gereja. Teknik pahat yang sama sekarang digunakan untuk mengukir papan, se bagai hobi atau karena senang mengukir.

Apakah kesenian ini jauh atau dekat dari ”pusat agama” leluhur Citak? Memang, dahulu perisai agak dekat dengan animisme (yaitu ”agama” asli orang Citak). Tetapi, tekniknya sendiri tidak, karena digunakan pula untuk hal-hal yang tidak berkaitan dengan animisme tersebut.

Dengan kata lain: apabila orang Citak sekarang melihat papan, yang diukir dan diwarnai sesuai dengan teknik asli itu, maka ia tidak akan merasa tertarik kepada animisme. Itu sebabnya mereka merasa bebas untuk memanfaatkan teknik ini di gedung-gedung gereja mereka. Di Tiau terdapat hiasan mimbar seperti di bawah ini:

Yang dilukiskan ketiga papan ini adalah dua ikan (kiri dan kanan) dengan lima ”roti” (yaitu lima kue sagu), berdasarkan Yohanes 6:9. Di sini kita lihat, bahwa mereka telah menobatkan teknik asli mereka. Yang dahulu dipakai dalam perang (yang terkait dengan animisme) sekarang diambil alih oleh Kristus dan digunakan untuk menghormati Allah, Pencipta segala makhluk. Di samping mimbar tadi ada enam papan yang lain, yang memperlihatkan enam hari penciptaan.

Seni musik dan syair di Citak

Di samping kesenian ukir kayu, seni musik, dan syair memperoleh pula peranan penting dalam ibadah masyarakat Citak masa kini. Dahulu musik dan syair merupakan bagian yang penting dalam kebudayaan Citak. Lagu-lagu dinyanyikan pada waktu perang, musim sukun, musim ikan, kedukaan, cinta kasih antara laki-laki dan perempuan, mengolah sagu, dalam perjalanan di hutan, dan lain-lain. Komposisi lagu-lagu itu mirip denganlagu-lagu suku Asmat. Iramanya bagus, musiknya harmonis. Tampaknya musik dan syair asli cocok sekali untuk digunakan sebagai ”wahana” pujian-pujian bagi Tuhan.

Peranan seni musik itu akan lebih menerusi kalbu, bila diiringi dengan alat-alat musik yang berasal dari kebudayaan suku sendiri, atau yang dibuat sendiri oleh anggota-anggota jemaat; umpamanya tifa dan kecapi. Penting sekali jika seseorang mengambil prakarsa sendiri untuk menciptakan lagu-lagu danalat-alat musik. Karena yang akan menikmatinya adalah mereka sendiri. Itulah sifat manusia, hasil karya sendiri lebih memuaskan daripada meniru karya orang lain. Lihat contoh lagu rohani pada halaman berikut. Lagu Citak yang berikut dinyanyikan dalam ibadah pada hari Minggu. Sering dengan diiringi kecapi atau tifa.

Dr. J. Verkuyl dalam bukunya ”Etika Kristen dan Kebudayaan” mengatakan: ”Sungguh sangat menggembirakan dan sangat baik, apabila di mana gereja hidup dan bekerja, terkumpul sumbangan-sumbangan bagi musik gerejani dan nyanyian gerejani. Di berbagai gereja Asia (msl, di India Selatan, Tiongkok, dan Jepang) diambil lagu-lagu rakyat lama yang ada di negeri itu untuk dijadikan nyanyian gerejani, setelah disadur dan diper-baiki seperlunya.”120 Dr. Verkuyl mengucapkan pengharapannya bahwa ”Tuhan memberkati usaha itu, agar kesenian nasional dapat memberi sumbangannya pula di dalam keseluruhan perbendaharaan lagu-lagu oikumenis.”

Nasihat

Verkuyl menunjuk kepada nasihat Calvin; karena di bidang musik dan lagu-lagu pikiran gampang menyimpang dari pokok kebaktian, yaitu pelayanan Firman Allah. ”Sebab bukanlah kesenian, melainkan Firman dan pujian kepada Tuhan harus tetap menjadi inti kebaktian. Baik pengkhotbah di atas mimbar, baik organis di depan organnya, maupun pemimpin koor gerejawi, hanya mempunyai satu panggilan, yakni melayankan Firman di dalam khotbah, doa, nyanyian, dan musik.”121

| BANAK | DULU |

|---|---|

|

Banak, banak züiti zü aperem apuramine bara zü puramine Banak, banak dau zü aperem apuramine bara zü puramine Banak, banak zaka zü aperem apuramine bara zü puramine Banak, banak sanau zü aperem apuramine bara zü puramine Banak, banak apu tame aperem apuramine bara zü puramine |

dulu dulu kami hidup dalam gelap sekarang saya lihat terang terus dulu dulu kami hidup dalam pembunuhan sekarang saya lihat terang terus dulu dulu gosok dengan arang sekarang saya lihat terang terus dulu dulu hidup bunuh istri sekarang saya lihat terang terus dulu dulu hidup di rumah tinggi sekarang saya lihat terang terus |

Informasi Buku

PDF

PDF

- Penulis:

G. Riemer - ISBN:

979-8976-50-9 - Copyright:

© LITINDO 1995 - Penerbit:

Yayasan Komunikasi Bina Kasih